”政治家はなぜ国民のために働かないのか”

あなたはこう思ったことがあるでしょうか?

もちろん国民のために働く政治家がいないわけではないでしょう。しかし実際に出てくる政策の中には大多数の国民に不利益なものがあったり、多くの国民に嫌われている様に見えてもなぜか毎回当選する政治家がいたりします。

今回はそんな「政治」そして「選挙」に関するテーマで記事を書いていきます。国民のために働いてくれていると感じる政治家が少ない理由。そこを解説していきますので、ぜひ最後まで見ていってください。

選挙に対しての考え方が変わるかと思います。それではさっそく参りましょう。

国民のために働かない独裁者

政治家は国民のために働かない。いわば国民のために働かない独裁者ともいえます。

しかしどんなに優秀な独裁者でも一人だけで国を運営することは決してできません。例えば国を敵から守るには軍隊、国内の治安を守るには警察、税金を徴収したり道路をつくるなど何をするにも他の誰かほかの人を頼らなければなりません。

つまり独裁者は決して一人ではないのです。

独裁者の周りには必ず仲間がいて、その仲間をいかに自分の思い通りに動かせるかが独裁者として成功するかどうかのカギとなります。

独裁者が集中するべきなのは、いかに周りの人間を自分に従わせるか、どうすれば自分のために人々が働いてくれるかを考える、これこそが独裁者に与えられた仕事ということになります。

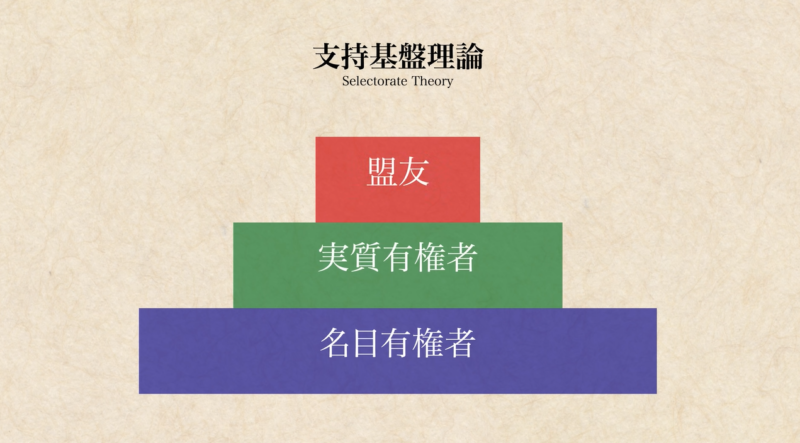

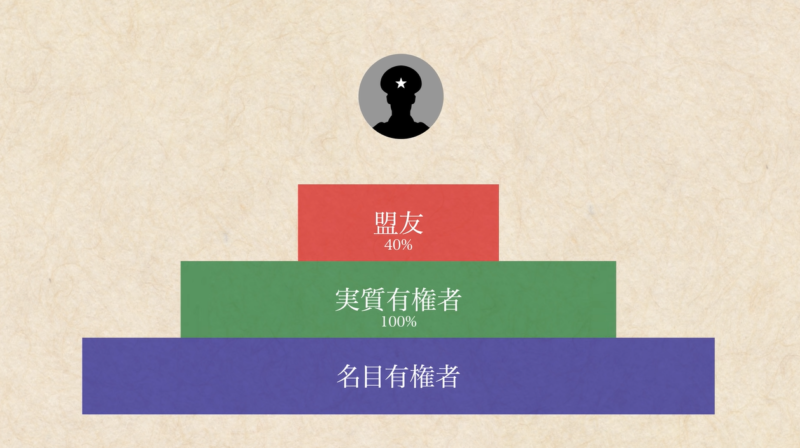

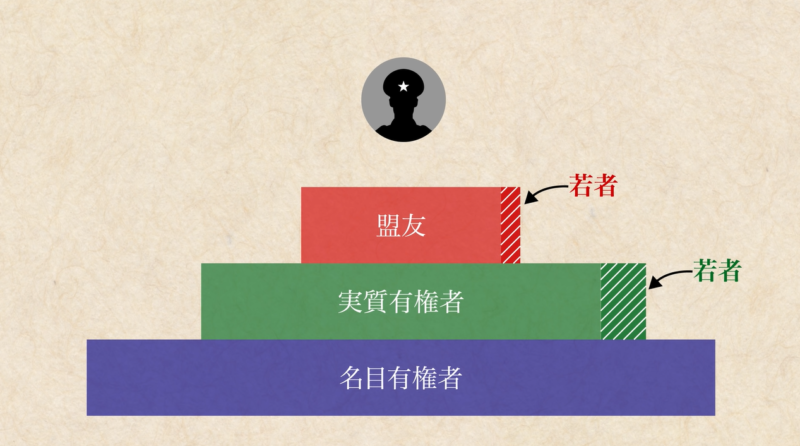

権力を握る上でまず知るべきなのが、国民には3種類の人間がいるということです。

それが名目有権者、実質有権者、そして盟友です。

まず名目有権者とは文字通り、名目上指導者を選ぶ力を持つ人。実質有権者とは、実質的に指導者を選ぶ力を持つ人を指します。

例えば日本では18歳以上のすべての国民が原則として選挙権を持つので、子供以外はほぼ全員が名目有権者となります。

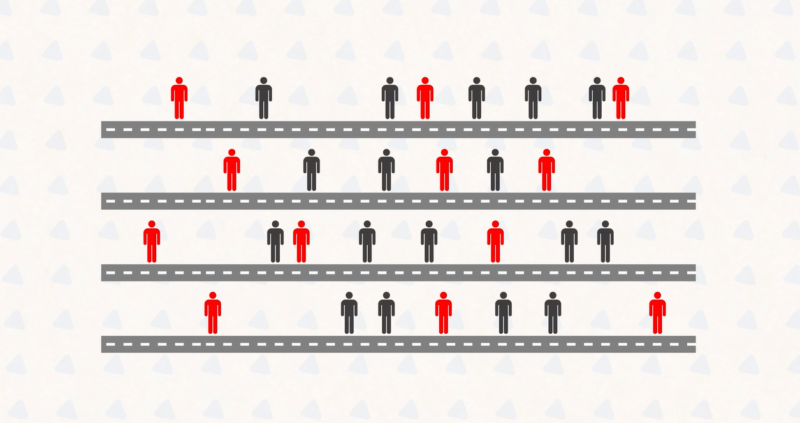

しかしその中で実際に選挙権を行使するのは全員ではありません。この名目有権者の中で実際に選挙に参加して選挙結果に影響を与えたすべての人、つまり投票者が2段目の実質有権者に入ります。

そして盟友とは、その指導者が実際に権力を握るために最低限必要な人を言います。

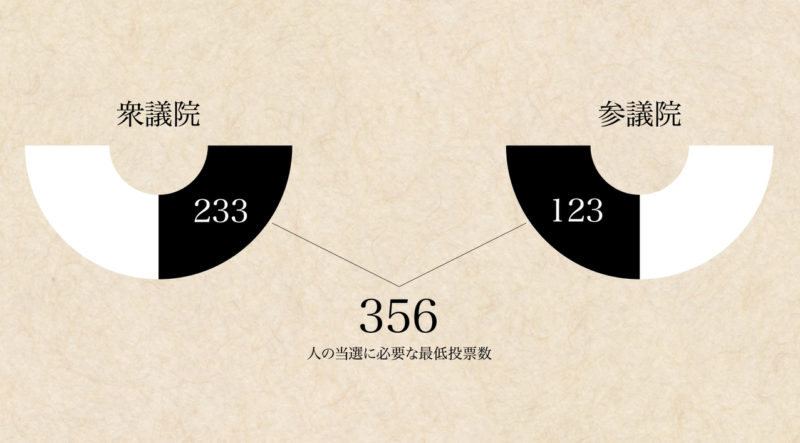

例えば日本の総理大臣は国会議員による指名で決められ、指名されるのに最低限必要なのは総投票数の過半数です。衆議院と参議院の議員定数の過半数はそれぞれ233人と123人なので日本における盟友とは2つの合計である356人の議員を当選させるのに最低限必要な投票者数になります。

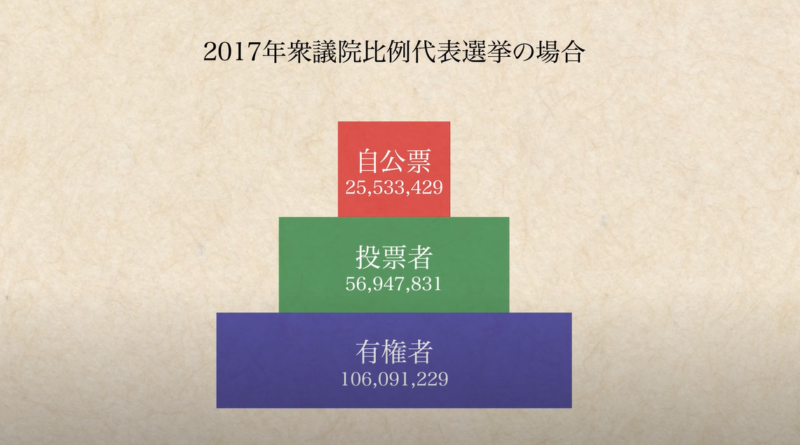

この数は一定ではなく正確な数は出すことはできませんが、例えばで言うと2017年の衆議院議員総選挙に限って計算すると、まず有権者数は1億人で投票者数が5700万人。このうち自民党と公明党の得票数の合計が2600万人なので、盟友の数は約2600万人以下で実質有権者の45%以下、名目有権者の24%以下だったということになります。

以下という言葉がつく理由は、この後の指名選挙で安倍晋三氏が獲得したのは過半数を超える三分の二で、過半数を取るだけならばさらに少なくても可能なので実際の盟友はさらに少なかったといえます。

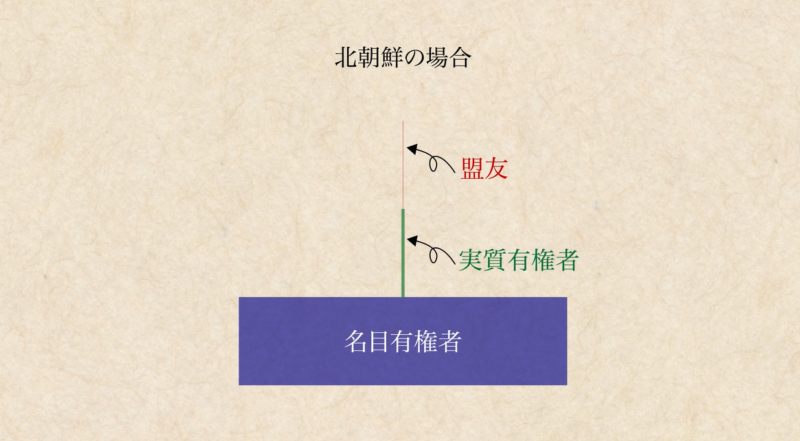

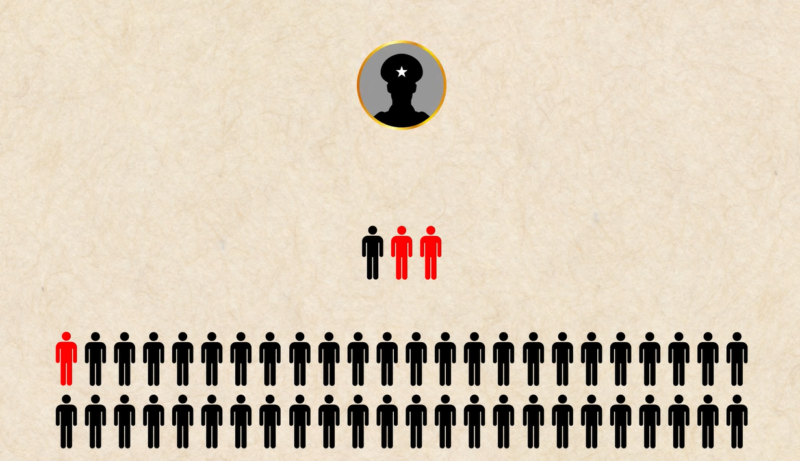

ちなみに北朝鮮でもすべての成人に選挙権が与えられているので、名目有権者の多さは他の国と大差ありません。そして全国民が強制的に投票させられるので投票率は毎回100%となります。ただしそのほとんどは実質有権者とは言えません。なぜなら候補者は事前に共産党が用意した物だけなので、本当の実質有権者とは候補者を指定する共産党の上層部およそ数千人で、盟友つまり金正恩総書記が上に立つのに必要とするのはほんの200人ほど、全人口のおよそ0.008%と言われています。

北朝鮮のような変わった例もありますが、ここで重要になるのはどんな国にもこの3つの階級が存在するということです。これに例外はありません。米国のような民主国家でも北朝鮮のような独裁国家であってもこの構造は必ず存在しており、3つの大きさは国によってバラバラです。

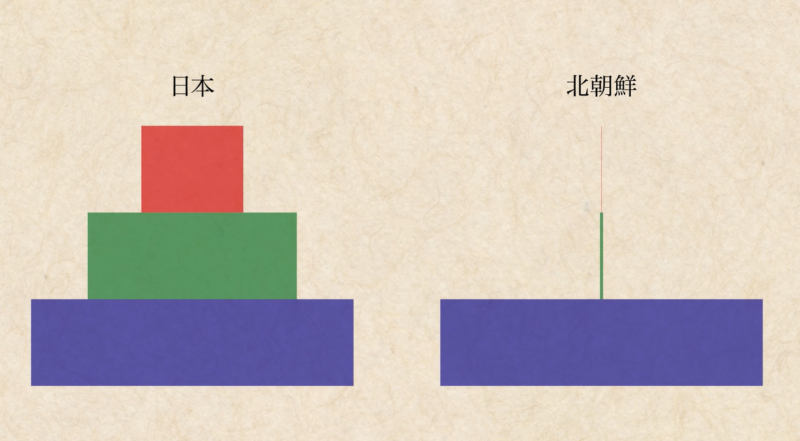

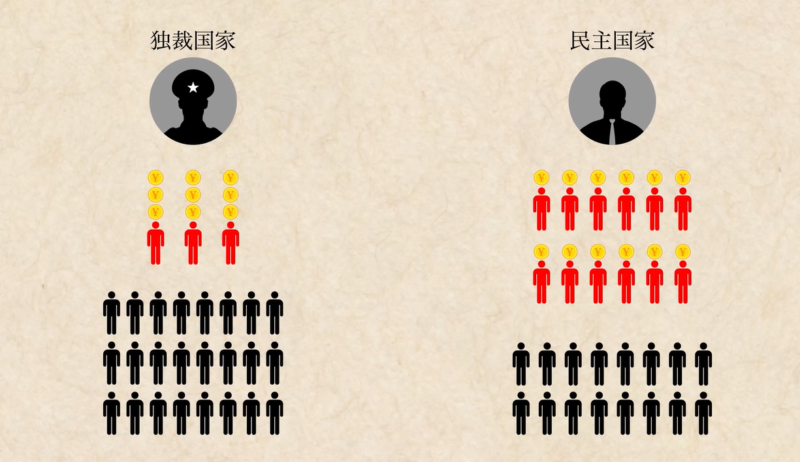

ただ独裁国家には特徴があるといいます。それは盟友が少なく名目有権者が多いという点です。

一方で民主国家で名目有権者が多いのは同じですが違うのは盟友も同じく多い点です。

確かに日本と北朝鮮の図を見比べてみるとこの特徴が分かりやすいかと思います↓

ではなぜ北朝鮮では、盟友がこれほどまでに少ないのでしょうか。

実はこれが独裁をする上でカギとなる第一の原則なのです。。

盟友を少なくする

盟友を少なくすることで独裁がうまくいくといいます。ここでもう一度盟友の定義について確認しておきましょう。

盟友とは権力を握るのに最低限必要な人です。つまりこれが何を意味するかというと、盟友の支持さえあれば権力が握れるということになります。

では具体的にどうすれば盟友の支持を得られるのでしょうか。

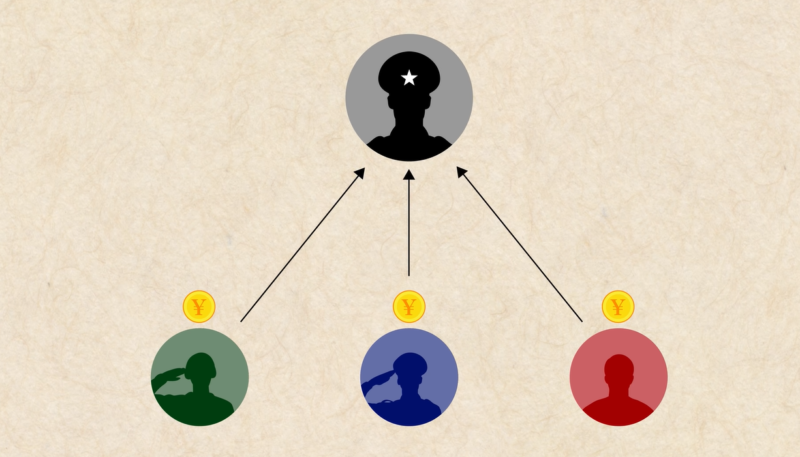

ここで続く原則が、盟友に十分な報酬を与えるということです。

盟友に十分な報酬を与える

盟友に十分な報酬を与えることで盟友からの熱い支持を得ることができます。

軍隊を自分に従わせたいなら軍隊に報酬を、警察を従わせたいのなら警察に報酬を、他にも必要な人間全員を盟友として報酬を与えます。報酬はお金に限らず例えば物品でもいいですし特権を与えたり道路や病院を作ってあげてもいいでしょう。こうすると盟友たちは報酬目当てに指導者を支持するようになります。

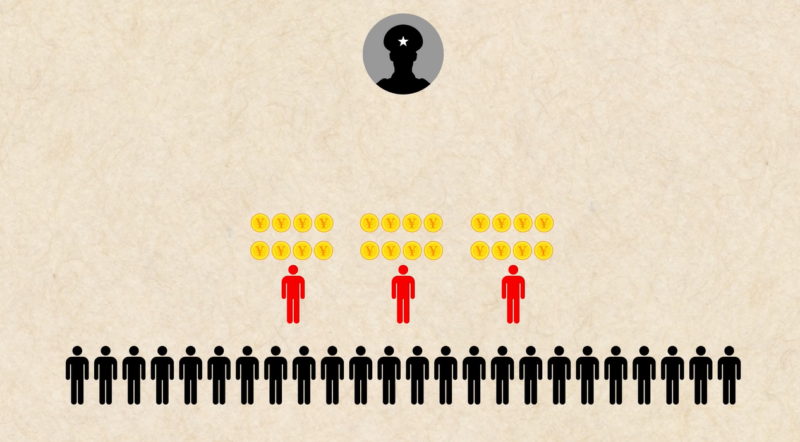

ここで、独裁国家と民主国家では一人一人の盟友が受け取る報酬に違いが出ます。

まずは独裁国家の盟友は報酬を多く受け取ることができます。なぜなら国民に対して盟友の数が少ないので報酬を狭く厚く分配できるからです。基本的に独裁国家の方が経済格差が大きいのはこのせいで、報酬が少数の盟友に偏る一方で大多数の国民はほぼ何も受け取らない結果、少数の盟友が大金持ちに、逆に国民の多くは貧乏になってしまうのです。

盟友が住む地域には道路が隅々まで敷かれて一流の学校や病院が整備されます。反対にほかの国民の方は十分な教育や医療を与えられないので教育水準が下がって不健康になり国全体は発展しなくなります。北朝鮮の共産党幹部が高級住宅街で高級車を乗り回している間に庶民は飢えに苦しんでいるのがまさにその典型例です。

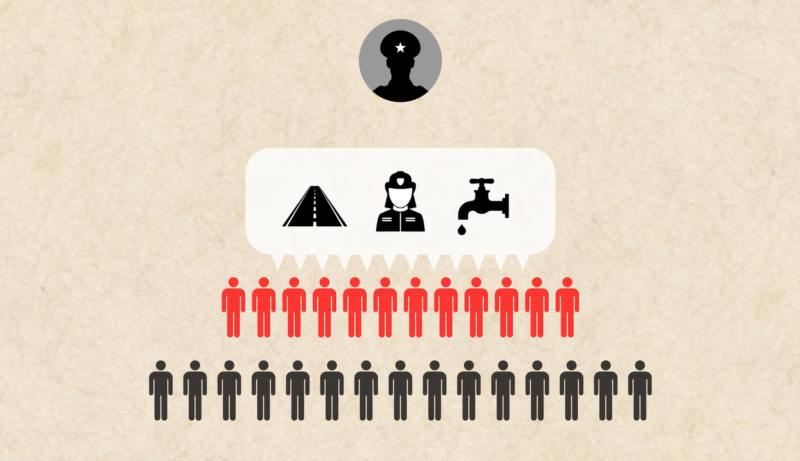

一方民主国家の方は逆で、報酬が広く薄く分配されます。なぜなら盟友が多い分どうしても1人当たりの報酬を少なくせざるを得ないからです。盟友の数が多いと報酬の配り方も工夫する必要が出てきます。盟友の数が少なければ一人一人の好みを聞いて好きなものを与える余裕がありました。しかし盟友が多すぎる場合一人一人に欲しいものを聞いて回ることは不可能なので、解決策として度の盟友も欲しがるような普遍的なもの、例えば道路や消防水道などの公共財が報酬として与えられるのです。

本来この報酬は盟友の為だけのものですが、公共財を配れば盟友以外もその恩恵を享受することができます。なぜなら盟友が多いと北朝鮮のように盟友を一か所に集めることができないのでばらばらの場所に住む、よって道路も全国にまんべんなく広げる必要があります。

これはあくまでも盟友のための道路ですが、盟友以外の人に道路を使用禁止にすることは事実上不可能なので結果的に盟友以外にも恩恵がもたらされるということです。

このような仕組みがあり民主国家では比較的経済格差が小さくなります。

あなたが総理大臣を支持するしないに関係なく道路や水道を使えるのは、ひとえに盟友が多いからなのです。

独裁国家は狭く厚く、民主国家は広く薄く。この報酬分配の仕組みは全て盟友の数次第というのが本質です。民主国家では多くの盟友に指示してもらえなけれならないので権力維持の難易度もその分高く、民主国家の指導者が比較的頻繁に後退するのもこれが理由です。反対に独裁国家の指導者は盟友が少なく報酬の調整もやりやすいので、権力の安定に向いているといえます。

しかしここで忘れてはいけないのは、ただ盟友を少なくするだけでは問題があるということです。あまりにも少ない人に依存してしまうとそれだけ1人当たりの発言力も増してしまいます。支持してほしいのならもっと報酬を出せと際限なく求められたりしまいには自分の権力自体を奪おうとするかもしれません。

つまり盟友が自分に従う程度の報酬をあげても依存しすぎてはいけないということになります。

ではどうすればこの問題を解決できるでしょうか。ここで必要な新たな原則が、名目有権者を多くするということになります。

名目有権者を多くする

名目有権者を多くすることで、盟友への過度な依存を解決できるといいます。名目有権者は盟友の候補者と勘がることもできます。盟友の後ろに多くの名目有権者を置いて盟友が少しでも反抗するそぶりを見せればすぐに名目有権者と交換するのです。

指導者は自分が盟友を選べる唯一の立場であり、反抗すれば盟友の立場を剥奪すると警告します。名目有権者が多ければ多いほどこの警告の重みと選択の自由度が高まり、いつ立場を失うかわからない盟友は交換されるのを恐れて反抗することはなくなると考えられます。

厄介な盟友はすぐに追い出して中立な名目有権者と交換する、これを繰り返していけば盟友はますます自分の思い通りになるという訳です。

ちなみに名目有権者を多くする目的はもう一つあるといいます。それは税収を上げるためです。

盟友に報酬を与えるには当然どこかから資金を確保しなければなりません。指導者にとってお金は権力の源泉でありそれが4つ目の原則、お金の流れを掌握するに繋がってきます。

お金の流れを掌握する

独裁国家の人々に限って重税に苦しむ理由は、その盟友の少なさで説明することができるといいます。

独裁者はとにかく多くの税収を確保して盟友に還元しなければならないので税率には常に引き上げ圧力がかかります。国民が不満を持つような高い税率であっても問題ではありません。

なぜなら盟友が支持してくれる限り他の国民にいくら嫌われようと権力を維持するのが可能だからです。

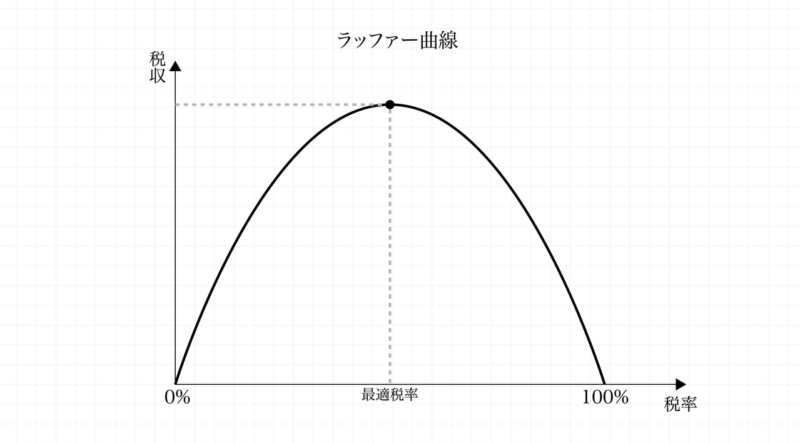

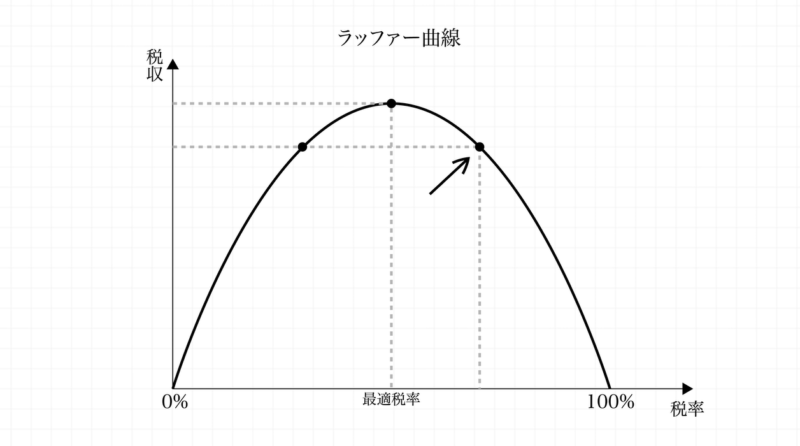

しかしこれには一つ矛盾があります。それは税率が高いほど税収が上がるわけではないということです。

マクロ経済の基礎的な概念として税率と税収の関係を図表にしてみるとこのような関係が見られます。

まず税収が低いのは税率が低すぎる時と高すぎる時です。税率が低いと自分の手元に残るお金が増えるので人々の労働力が上がり所得が増える物の税率が低すぎては意味がありません。反対に税率が高すぎると人々の労働意欲が落ちてそもそも働かなくなり、いくら税率が高くても税収は増えません。よって労働意欲をそぎすぎず税収を最大化できる頂点が理想的な税率(最適税率)となります。

ところが独裁国家の税率はこの最適税率よりも高くなる場合が多いです。大抵は以下の右側の点が選ばれるといいます↓

そしてこうなるのにも理由があります。それは端的に言えば、国民が貧しいほうが独裁者にとって都合がよいからです。国民が貧しければそれだけ権力者に反抗する力も弱っていきます。十分な教育や移動手段が与えられていない国民は独裁者に反抗する能力、余力を持てないのです。

北朝鮮で反政府運動が起きない理由は現状に満足しているからではなく、単に反抗する力を持っていないだけなのです。

では民主国家はどうかというと独裁国家の反対で税率は低くなる傾向があります。民主国家の指導者も税収を最大化したがるのは変わりありませんが、盟友があまりに多すぎるせいで増税への反発を押しのけるのが難しいからです。もしくは減税を宣言する人が別に現れれば盟友たちはそちらに乗り移ってしまうかもしれません。

こうして盟友が多いほど税率に引き下げ圧力が加わります。税率をあげられない以上指導者は税収をあげる別の方法を模索します。

その結果たどり着くのが国民の生産性向上です。税率が低いまま税収を上げるには一人当たりの稼ぎだす金額を上げるしかありません。指導者はそのために全国に学校を立てて国内の子ども全員に最低限の教養を身に付けさせ、優秀な生徒には才能を最大限生かせるように高校や大学に進む機会を与えます。

技術を身に付けた国民は農業よりも生産性の高い仕事をするようになり、おのずと一人当たりの稼ぐ額が上昇。こうすれば同じ税率でありながら高い税収を確保できます。

民主国家の教育が充実している理由は人々が求めるからではなく、指導者にとって教育が税収を増やす有効な手段だからなのです。

しかしこれには疑問が残ります。それはなぜ独裁国家も同じことをしないのかという点です。独裁者も税収を増やしたいのならば教育に投資して生産性を上げればよいはずです。もちろん先ほど紹介した国民が貧乏な方が氾濫を防げるというのは前提としてありますが別の大きな理由は税金以外の資金源を持っているからです。

まず一つ目が天然資源です。資源のない国からすると国内で石油のような資源が取れるのは非常に恵まれている様に見えます。しかしそれで本当に恵まれるのは多くの場合、国民ではなく独裁者というのが現実です。なぜなら資源がもたらす莫大な富だけで盟友への報酬を十分に補えることから、税収に頼らなくてもよくなるので、国民を豊かにする理由がなくなるからです。

資源のある国に限って貧乏であったり、資源がなくても発展している国があるのはこれで説明がつきます。逆に資源がない国の場合指導者は頼れる資金源は税金しか残されていません。

そのため指導者はありとあらゆる方法で国民に生産的に働いてもらい、税収をあげることでやっと権力を維持するに足る報酬を確保します。ある意味そのような国にとって唯一の資源が優秀な国民といえるのです。優秀な国民が進んで働いてくれる環境を用意することこそが指導者の生き残る唯一の道だということになります。

続いて二つ目が開発援助です。国連や先進国は過去50年間で100兆円以上のお金を開発援助としてアフリカに投じてきました。目的はもちろん貧困をなくすため、病気の子どもたちを救うため、そして発展を手助けするためです。

しかしふと思ったことはないでしょうか?それはなぜこれほど膨大な援助をしてもアフリカはなかなか発展しなかったのかという点です。

その理由は先ほどの天然資源と同じで開発援助が国民のもとに届かずに独裁者の懐に入っただけだからです。現在ではある程度改善されたとのことですが、過去先進国はアフリカが発展しないのは単なる資金不足が原因だと考え、独裁者にひたすら資金を渡してきました。しかし実際にこの資金は独裁者がただ受け取るだけであり、庶民のためにはほとんど使われませんでした。まさに独裁者は盟友への報酬に開発援助を溶かしていたのです。

援助してもなかなか成果が出ないのを見た先進国はさらに援助を増やす、するとさらに多くの報酬が盟友に与えられる。庶民は豊かにならず独裁者の権力はますます強くなっていくという悪循環が形成されていたのです。

開発援助はまさに税収で報酬を賄えない独裁者にとっての助け舟として権力の強化を手助けし、無意味どころか逆効果ともいえる状態になっていたのでした。アフリカが発展しなかったのは資金がなかったからではなく資金が国民に還元されなかったからだったのです。

もちろん資源があったり開発援助を受ける国全てが発展しないわけではありません。実際に米国やオーストラリアは19世紀において世界最大の資源大国でしたが、盟友が多かったおかげで資源が国民のために有効に使われ発展に大きく貢献しました。第二次世界大戦後の復興を助けるために米国は西洋諸国に莫大な援助をしましたが、対象国が民主国家だったおかげで援助が目的通りに使われ戦後急速な復興を遂げることに成功したのでした。

このように盟友が多い国ほど資源や開発援助に有効活用できるのに対して、独裁国家は資源や開発援助に頼りきりであり、ひとたびそれがなくなれば独裁者に権力を維持するすべはないのです。

※※※

ここまで盟友と独裁国家に関して長々と書いてきましたが、ここで「経済成長」に焦点を当ててみていきましょう。

経済を成長させるには国民が才能を活かせるようにあらゆる自由を認める必要があります。ただこれにも問題があります。なぜなら国民が自由を得てしまえばやがて力をつけて逆らってくる恐れがあるからです。

基本的に一番安定する国というのは国民の力が十分に強い民主国家か国民の力が極めて弱い独裁国家です。前者では指導者が過ちを犯せば選挙を通じて平和的に権力移譲が行われるので常に安定し、後者では国民が貧しすぎて反乱がおこらないので安定します。

そして一番不安定なのがその間です。国民がそこそこの力を持っていながら権力移譲ができない国です。このような国では国民はいざとなれば権力者を強制的に排除することが可能です。

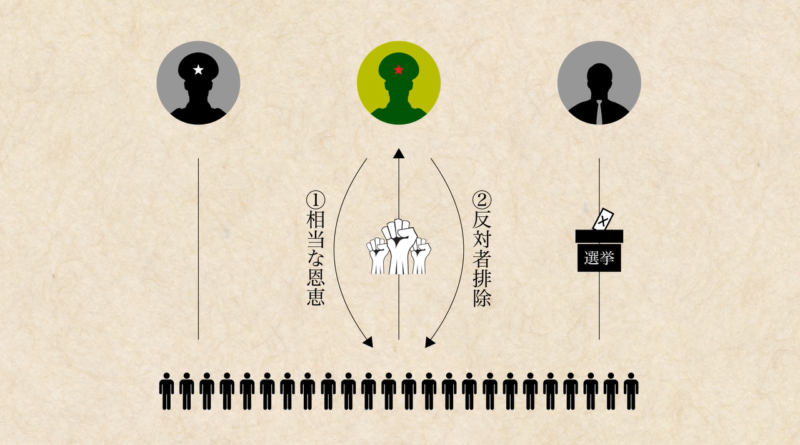

そのため指導者が権力を維持するためには2つのことをする必要があります。それは相当な恩恵を国民に与えることと、反対者は徹底的に排除することです。

毎年国民の所得が急速に増えるような有効な経済政策を打って国民を満足させ、それでも反対するものは容赦なく排除する。こうすれば国民はあえてその力を行使せずに独裁を黙認してくれるはずです。しかしこれを長期的に達成するのは非常に難しくはじめは独裁体制で成長した国の多くが最終的には民主化してきたのは、まさに経済が成熟するにつれ相当な恩恵を与えるのが難しくなるからです。

それがまさに5つ目の原則、報酬を盟友以外に分け与えてはならないです。

報酬を盟友以外に分け与えてはならない

盟友以外に中途半端に報酬を分け与えては、力をもっていずれ反抗してくる恐れがあるため、相当な恩恵を与えられる見込みがないのであれば貧乏なままにしておく方が無難になります。

盟友以外に中途半端に報酬を与え反抗してくると、独裁国家がうまくいかないのはもちろんのこと、盟友自身に十分な報酬が回らないと、盟友自体からも支持を得られなくなってしまい、やがて崩壊を迎えてしまうのです。

成功する独裁者はみな、ここまでで説明してきた5つの原則を達成するためなら手段を選びません。

- 盟友を少なくする

- 盟友に十分な報酬を与える

- 名目有権者を多くする

- お金の流れを掌握する

- 報酬を盟友以外に分け与えてはならない

権力を保つのに欠かせないのは盟友という仲間であり、指導者の仕事の本質は盟友を満足させることなのです。

最初の質問に戻ります

これを理解すると最初の質問の答えもおのずと見えてくるはずです。

それは盟友のために働くからです。

民主国家の指導者が税金を下げたり学校を建てたりするのは、たまたま良い人だからでもなければ、独裁者が重税を課して飢える国民を放っておくのもまた悪い人だからではありません。どの国の指導者も皆同じであり、それぞれの盟友の数に応じて必要なことを淡々とこなしているだけなのです。

盟友が少ないということは多くの国民に支持されなくても権力が維持できるということです。このような状態では国民が政治家を選ぶのではなく政治家が国民を選ぶ立場になります。

例えば、盟友として一部の富裕層が選ばれたとしたら、指導者が5つの原則を忠実にこなしていくうちにいつの間にか庶民の税金は上がり、富裕層だけが得をする社会になるでしょう。富裕層を満足させるのが指導者の仕事だからです。

ではこれを防ぐにはどうすればよいのでしょうか?

答えは非常に簡単で実質有権者が増えればよいのです。

基本的に選挙とは割合の話です。例えば日本で総理大臣になるのに必要なのが全投票者の40%とするとこの割合は一定なので、実質有権者が1億人であれば必要な盟友は4000万人、100人であれば40人というように、実質有権者が増えれば自動的に盟友も増える仕組みになっています。

名目有権者どまりの国民はこの計算の上では考慮されず政治家には盟友と実質有権者しか見えていません。

あなたが選挙に行くべき理由はここにあります。

あなたが投票に行けば実質有権者が増えて盟友も増える。盟友が増えるということは指導者が満足させなければならない国民の数が増えます。あなたが投票した候補者が落ちたとしても投票に参加した時点で盟友が増えるのは確定し、指導者は増えた分の盟友を誰にするのかを考えます。

若者の投票が増えていれば指導者はその分を若者で埋める、つまり指導者の新しい仕事が若者を満足させることになるということです。

まさに選挙というのは政治家を選びに行くというより政治家に選ばれに行くということなのです。

政治家は国民のために働いていないように見えるかもしれません。

しかし本当に働いていないのは実は国民の方なのもしれません。

おわりに

最後までお読みいただきありがとうございました。今回は「政治家はなぜ国民にために働かないのか」という内容で記事を書いてきました。

ちょうど総裁選が行われていた際に、YouTube上で目にした動画で興味深いものがあったので紹介させていただきました。

政治家が国民のために働いてくれていないと感じる疑問を、独裁者の組織論から論じて、最終的には選挙に行くべき理由を唱えている、とても深く有意義な内容の動画でした。

民主国家でも独裁国家でも同じ構造であるということ、そして国家運営のカギとなるのが盟友だといういこと。これらのことを今回で知ることができ、より国家運営、政治に興味が湧くキッカケとなったかなと思います。

たしかに今の日本の政治を見ていれば、いやメディアの政治への取り上げ方から印象操作をされているのかもしれませんが、私たち特に若者にとっては政治に対しての諦めがあるのが事実だと思います。

「どうせ選挙に行ったって自分の一票には意味がないんだ」

「年寄りのための政治でクソだ」

「政治家は金の亡者で全然国民の為ではない、むしろ悪だ」

こんな考えを少しは変えられるきっかけになる記事になったかなと思います。

「若者たちの一票にも意味がある」このことをなぜそうなのか、言語化してくれて腑に落ちた感じがします。

現状どうしてもお年寄り有利の若者たちを無視した政策が目立ってしまっています。しかし私たち国民、若者が選挙に行くことで、若者主体の政策、国家運営へと時間をかけて変化していってくれるのかもしれません。

近々にも選挙は行われます。

とりあえず選挙に行ってみよう。行かなきゃ変わらない。行ってみてから結果を見てみようじゃないか。

ではまた。

コメント